前几天在咖啡厅听到隔壁桌的两个人在聊天,其中一个人说:"你知道吗?现在作家都开始拍电影了。"我当时就竖起耳朵听了一下,原来他们在讨论阿那亚那个什么"比翼双飞计划"。回家一查,发现还真有这么回事。

四个作家跑到海边去拍电影,听起来就很浪漫,很符合现在文艺青年的审美。不过这次不是那种做做样子的体验活动,人家是认真的,要在两周时间内完成整个电影制作流程,从剧本到成片一气呵成。这种挑战强度,光是想想就觉得刺激。

我一直觉得现在的创作环境跟以前真的不一样了。以前大家都很规矩,作家就是作家,导演就是导演,各做各的事情。但现在这个时代,好像什么都可能发生。明星可以去直播带货,网红可以出书写作,作家也可以拿起摄像机拍电影。这种跨界已经不是什么新鲜事了,但每次看到还是会觉得挺有意思的。

这次参与的四个作家,我对韩松落相对熟悉一些。他的文字确实很有画面感,读他的文章经常会有看电影的感觉。

这次拍《浮花》,选择了三个中年女演员的故事,听起来就很有生活质感。我挺好奇他会怎么处理这种群体戏,毕竟电影和文字在表现多个人物关系方面是很不一样的。

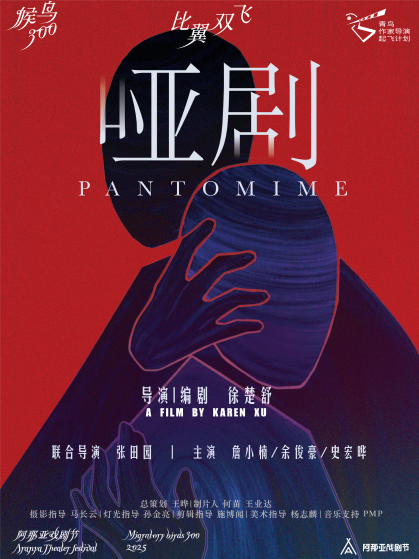

徐楚舒的《哑剧》光听题目就觉得很有意思。口吃的小丑遇到聋哑男孩,这种设定本身就充满了戏剧张力。

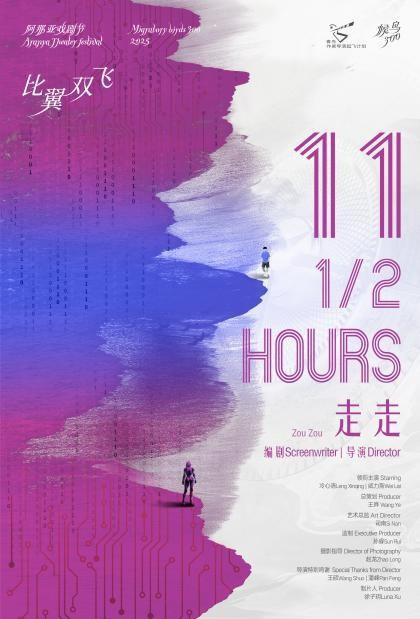

走走选择拍科幻题材,这个决定还挺大胆的。科幻片对视觉效果要求比较高,在有限的时间和预算下要营造出未来感,确实需要一些巧思。

吴呈杰的《该死的夜晚》听起来像是那种公路电影的感觉,代际对话的主题也很有现实意义。

我特别想知道的是,这些作家在拍摄过程中的真实感受。从文字创作转向影像创作,这不仅仅是工具的改变,更是思维方式的转换。

而且电影是集体创作,不像写作那样可以一个人慢慢琢磨。你得跟摄影师讨论拍摄角度,得跟演员沟通角色理解,得跟剪辑师协调后期效果。对于习惯了独立思考的作家来说,这种团队协作的模式应该是个不小的挑战。

300小时的时间限制也很有意思。这个时间说长不长,说短不短,但要完成一部电影的全流程制作,确实需要高效的执行力。我觉得这种时间压力反而是个好事,能够让创作者专注于最核心的表达,不会在一些细枝末节上纠结太久。

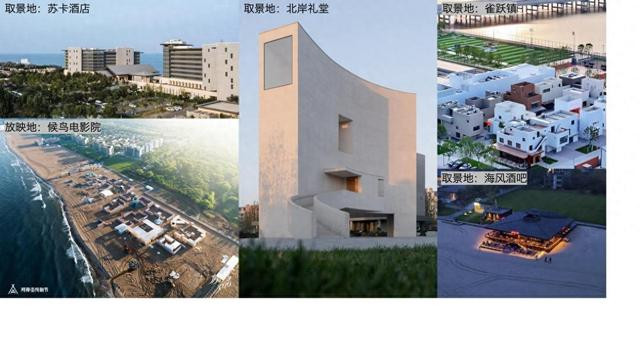

阿那亚这个地方确实很适合搞这种文艺活动。海边的环境本身就很有诗意,而且那里已经有了戏剧节的文化底蕴。在这样的环境下创作,应该能给作家们不少灵感。更重要的是,这种环境也很容易出好的画面效果,对于新手导演来说是个不错的选择。

从观众的角度来说,我觉得这种项目最吸引人的地方在于它的实验性质。现在市面上的内容产品越来越同质化,大家都在按照某些既定的模式来制作。偶尔看到一些真正有创新精神的尝试,就会觉得特别珍贵。

28号的首映会应该会很精彩。李少红、张杨这些资深导演的评价,陈妍希、陈明昊这些演员的观感,都很值得期待。我特别想知道这些专业人士会如何评价这些跨界作品,会给出什么样的建议和意见。

在这个快速变化的时代,创作者如果不愿意跳出舒适圈,很容易就会失去竞争力。保持对新事物的好奇心,勇于尝试不同的创作形式,这可能比掌握某种特定的技能更重要。

期待28号的首映,不管作品质量如何,这种跨界尝试的勇气就值得鼓励。

配资客户提示:文章来自网络,不代表本站观点。